发布时间:2022-11-18 | 阅读:

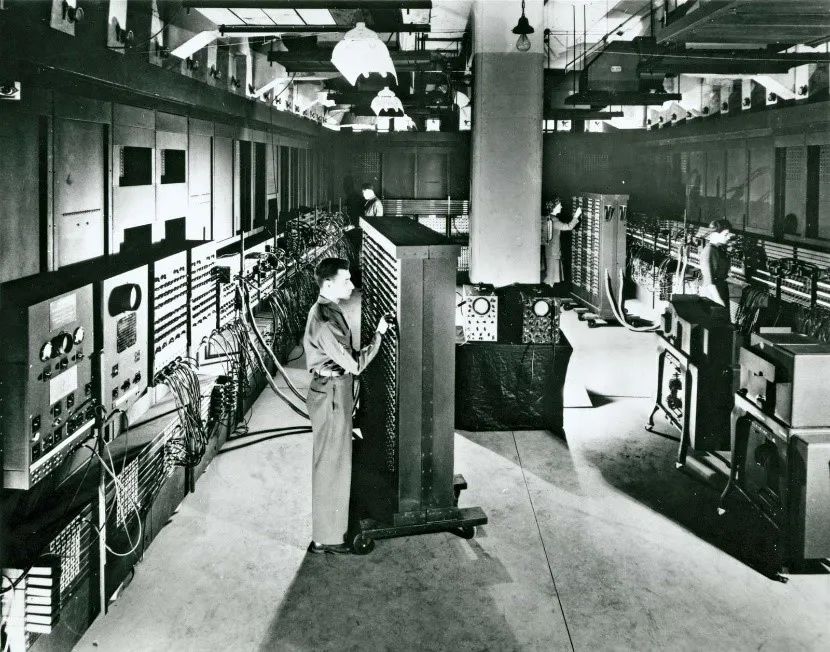

睿见 内存分布式数据库 RapidsDB,是柏睿数据完全自主研发的实时分析型数据库,能够实现1秒内在3,000亿条数据中查询匹配唯一1行。凭借 RapidsDB全内存高速计算、高并发、高可扩、低延时的硬核性能和应用表现,柏睿数据入选了Gartner2022《中国数据库市场指南》中国数据库代表厂商。 见名知意,内存分布式数据库 RapidsDB 核心技术之一在于分布式系统,那么什么是分布式系统?分布式系统从何而来?在哪些典型领域有所应用?未来怎样发展?今天,我们就为你揭开分布式数据库的神秘面纱。 【睿见】“分布式漫谈”系列节目,特邀柏睿数据咨询顾问林祺,围绕“分布式”开展深入浅出的讲解,与你共话分布式。今天,林祺将分享“分布式的缘起”。 柏睿数据 林祺 咨询顾问 // 分布式漫谈 目录 壹 缘起篇 从大型机到PC的嬗变 贰 典型应用篇 兄弟爬山,各自努力 叁 理论更新篇 发展才是硬道理 肆 大型机学习篇 打不过分布式,那就加入吧 伍 分布式VS集中式篇 大道归一 曾经声名显赫的Tandem NonStop SQL/MX,是柏睿数据RapidsDB的基础来源之处,而柏睿数据的logo,也正是硅谷计算机元老对Tandem Computer以及那个时代前辈的致敬! 大时代的黎明 历史记载,世界上第一台通用电子计算机—— ENIAC是在1946年2月14日诞生的。彼时彼刻,空中并非洋溢着情人节鲜花和巧克力的香甜,而是弥漫着第二次世界大战的硝烟。 在“时间就是胜利”的战争年代,慢的代价往往巨大。在美国宾夕法尼亚大学的实验室里,科学家冯·诺依曼和工程师埃克特等人焚膏继晷,终于研发出又大又笨却“算力惊人”的初代电子计算机——这个电子计算机重达30吨,占地170平方米,耗电174千瓦,每秒能做5000次加法运算。即便如此,也已经比过去任何时代的任何人力和计算工具提速了不止万倍。 在此不得不膜拜图灵和冯·诺依曼这两位计算机领域奠基人的伟大智慧,以及遗憾于1939年首个电子计算机样机 ABC( Atanasoff Berry Computer )的出师不利。 自从ENIAC诞生之后,电子计算机的发展开始进入爆发阶段,各种小型机和大型机被陆续推出,其中最亮眼的是IBM 1964年耗资50亿美元研制出的第一台 IBM 大型机 SYSTEM/360。时至今日,以IBM为代表的大型机凭借其高度可靠性和超强的单机计算能力,仍然稳占大部分高端市场。 也是从上世纪60年代起到90年代,大型机的身影无论是在商业应用还是在NASA航天计划中无处不见。可以说,大型机普及的年代是怪物横行的恐龙时代。而在这个时期,唯一能跟IBM大型机对战的只有 Tandem NonStop,而恰恰是Tandem(天腾)跟现在的柏睿数据结上了不解之缘。 大风起于青萍之末 此时,尽管我们的主角“分布式系统”还没登场,但它的诞生已经在第一次信息化浪潮中酝酿;因为分布式最重要的2个基础组成部分——网络和PC电脑,其实已经在大型机中得到了应用,同时通过技术的不断传承,源源不竭地开枝散叶到了硅谷的各个创业团队中。 大型机时代的大型机群基本上都是基于MPP(海量并行处理),打个比较形象的比方,就是一个大的任务会被切碎为若干块,被分布到不同的节点进行并行的处理,结果再被汇集回去。这种做法在今天依然可以从超算上见到踪迹,但IBM与 Tandem 在 MPP 的技术上采取了不同的实现。IBM 通过对内存地址的虚拟映射来达到数据处理任务的并行执行, Tandem 则非常创新地通过消息( Messaging )在自有专网( ServerNet ,高速网络Infinity Band 前身)的传递来协调不同节点间任务的并行执行。 网络 作为分布式系统的灵魂,网络紧随大型机诞生之后出现。在1969年,美国国防部高级研究计划署ARPA资助建立了世界上第一个分组交换试验网ARPANET(阿帕网);最初只连接了美国的四所大学,但很快这个新事物就爆炸性发展,各种机构开始大量搭建内部网络。人们也很快发现,当时ARPANET使用的网络控制协议NCP只能用于同构环境中,简单来说就是网络上所有的计算机都要使用相同的操作系统,这大大限制了网络的应用和发展,所以网络之间的互联互通被提上了议程。 罗伯特·卡恩和温特·瑟夫二人接过了这一交接棒,历时10余年开发、设计、推广新协议——TCP/IP协议;最终,1980年,TCP/IP协议确定;1983年,ARPANET确认使用TCP/IP协议。这奠定了后来内网和外网近40年的发展基础,罗伯特·卡恩和温特·瑟夫也因此被称为“互联网之父”。 1986年,美国国家科学基金会NSF建成了基于TCP/IP技术的主干网,能够连接美国的各计算中心、主要大学和科研机构,从此世界上第一个互联网真正诞生了。 PC电脑 在ARPANET诞生后的两年,也就是1971年,还是小微型企业的Intel公司制造了历史上第一颗X86处理器——4位的4004,它只有2300个晶体管,但它却是世界第一款低价到个人有能力购买的CPU,组装PC电脑的时代开始了。 1972年,比尔·盖茨还在读高中的时候,就用Intel第二代产品8008的微处理器芯片组装了一台PC电脑,用来分析城市交通监视器上的信息,以至于他和他的小伙伴计划成立一家名叫“交通数据公司”的公司,这像不像互联网大潮和APP小程序大潮下很多程序员梦想? 再到1976年,乔帮主的Apple系列电脑开始在个人电脑市场上迅速冒起,IBM同样嗅到了商机,趁着 Intel 1980年发布第四代产品8086/8088的时候,领头制定了PC电脑的行业标准——IBM兼容机。那时,蓝色巨人IBM一定没想到,随后30年,这个亲自生出却已经易手的PC电脑,一直在被兼容,从未被超越。 十年磨一剑 时空再度穿梭到九十年代,在网络和PC充分发展了10余年后,第二次信息化浪潮席卷全球,人类开始全面进入互联网时代,海量信息在互联网上不断生成,信息如何更好地被存储、传输和处理,是人类科技发展在下一阶段所面临的问题。 科技企业们各显神通,争先恐后交出科技创新的答卷。分布式系统恰如孙悟空一样,一旦从石头里面蹦出来必将改写技术世界。